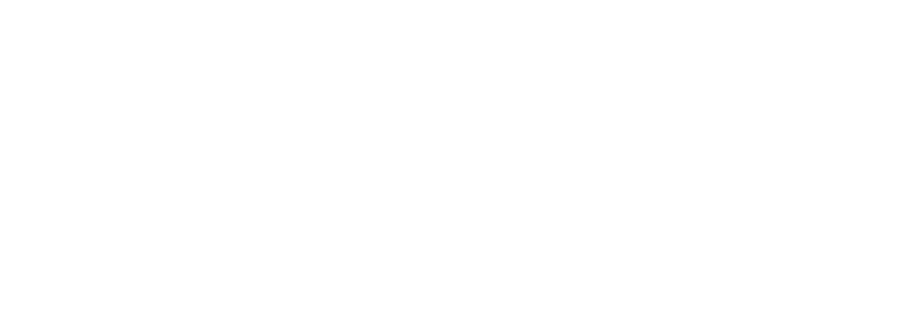

Wenn es so etwas wie moderne Kathedralen der Nachhaltigkeit gibt, dann gehört das vor zehn Jahren eröffnete Kongresszentrum auf dem Campus der EPFL in Lausanne mit Sicherheit dazu. Man blicke nur auf die Westfassade aus schlank aufstrebenden Glaspaneelen in den Farbtönen Gelb, Grün, Orange und Rot. Sie ist nicht nur optisch eine Attraktion. Neben dem Look war die Funktion ausschlaggebend für das Design. Hier ist kein einfaches Fensterglas verbaut: Die Wand besteht aus 300 Quadratmetern Solarzellen – eine Weltneuheit zur damaligen Zeit.

Wer an die üblichen, dunkel verspiegelten Solarzellen auf Hausdächern und in Solarparks denkt, liegt falsch. Die Photovoltaikpaneele des SwissTech Convention Center bestehen aus sogenannten Grätzelzellen, die nicht nur anders aussehen, sondern auch anders funktionieren – weil sie den fundamentalen biologischen Prozess der Photosynthese nachahmen.

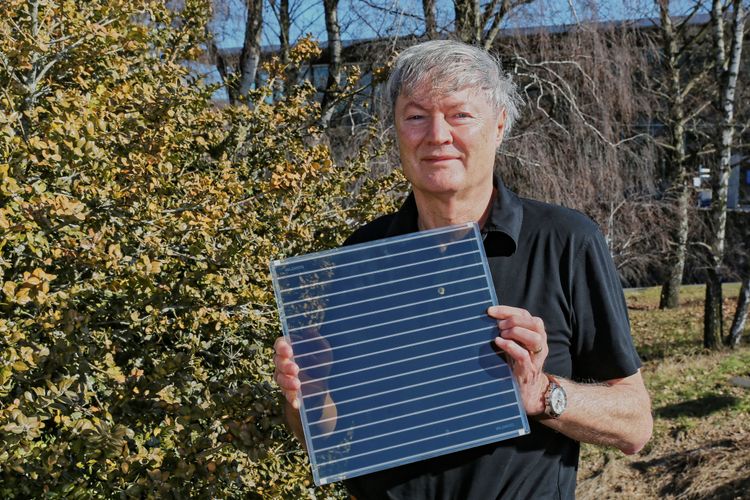

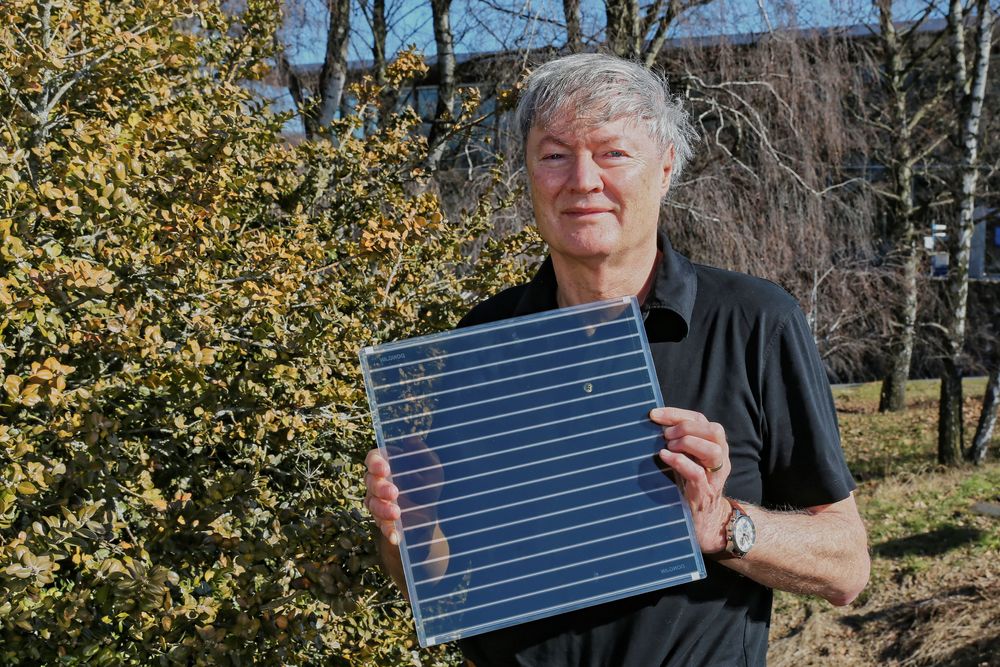

Sie sind nach ihrem Erfinder benannt, dem vielfach ausgezeichneten Chemiker Michael Grätzel. Der Schweizer deutscher Abstammung arbeitet seit vielen Jahren an der EPFL und hat massgeblich zum rasanten technologischen Fortschritt im Bereich der Solarenergie beigetragen. Dabei treibt ihn neben reinem Forschungsinteresse auch sein ökologisches Bewusstsein an. «Der Klimawandel ist eine grosse Herausforderung», sagt er. «Wir müssen auf fossile Energieträger verzichten und gleichzeitig den Einsatz von Photovoltaik um ein Vielfaches hochschrauben. Immerhin ist die Solarenergie mittlerweile eine unverzichtbare erneuerbare Energiequelle.» Nicht zuletzt dank seiner Arbeit.

Farbstoff, der Sonnenlicht in Energie verwandelt

Grundsätzlich funktionieren alle Solarzellen nach einem ähnlichen Prinzip. Sie nutzen Sonnenlicht, um elektrische Energie zu erzeugen: Aus Strahlung wird Strom. Konventionelle Solarzellen basieren auf Silizium, einem anorganischen Halbleitermaterial, das aus Quarzsand gewonnen wird. Grätzelzellen dagegen kommen ohne Silizium aus. Bei ihnen sammeln organische Farbstoffmoleküle das Licht und leiten die Energie an Nanokristalle weiter, wodurch elektrischer Strom entsteht. Ihr Vorbild sind Pflanzen, bei denen grüne Chlorophyll- Farbstoffe die Sonnenstrahlung absorbieren. Das ist der Prozess der Photosynthese: Sonnenenergie wird in Sauerstoff und in Zucker umgewandelt und damit gespeichert.

«Die Photosynthese hat mich schon als Student fasziniert », sagt Grätzel. «Dieses Interesse wurde in den 1970er-Jahren während der erste Ölkrise besonders relevant, als wir nur eingeschränkt mit dem Auto fahren und tanken durften. Damals habe ich zum ersten Mal über die Endlichkeit unserer Ölreserven und die Frage nachgedacht, wie wir sie in Zukunft ersetzen könnten. Die Antwort lag nahe: Warum nicht die Natur als Vorbild bei der Energieproduktion nehmen?»

Gesagt, getan. Zwar wollten sich auch andere Forscher von der Photosynthese inspirieren lassen. Grätzel aber gelang der Durchbruch, weil er mit seinem Kollegen Brian Regan erstmals Nanopartikel aus Titandioxid mit Farbstoff überzog. Ein innovativer Ansatz, der sich unerwartet überzeugend bewährte. «Schon der erste Versuch war aufregend, weil der Effekt, den wir erzielten, viele tausend Mal höher war als erwartet», sagt Grätzel. «Unsere Arbeit war eigentlich reine Grundlagenforschung, und auch die Solarforschung selbst steckte noch in den Kinderschuhen. Aber wir konnten daraus ein Konzept für neuartige Solarzellen ableiten.» Eine Revolution in der Photovoltaik und die Geburtsstunde der Graetzelzelle, die der Erfinder 1992 patentieren liess – und die mittlerweile in industriellem Massstab produziert wird.