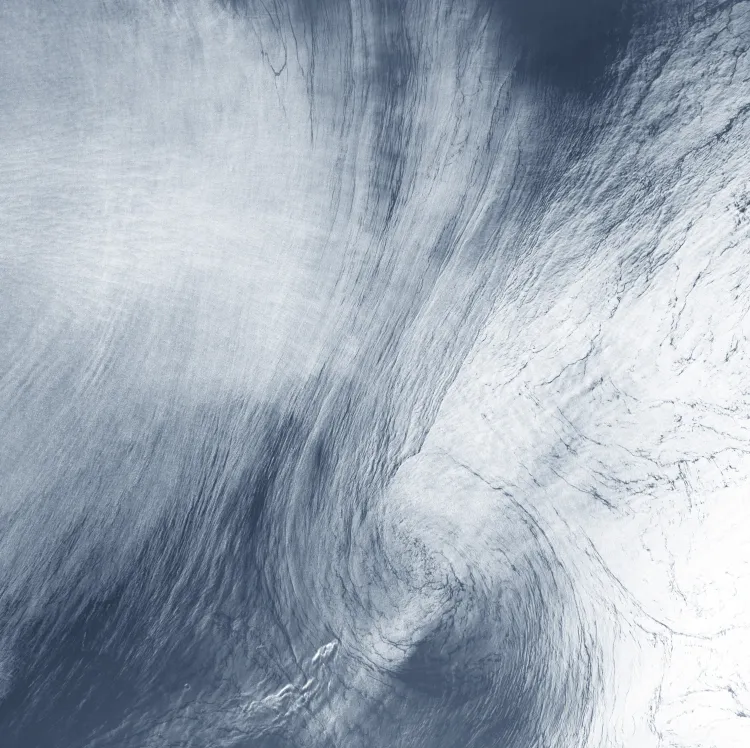

Wenn weisse Linien den blauen Himmel durchschneiden, träumen die einen von fernen Ländern – die anderen erinnern sich schmerzlich daran, wie sehr der Mensch ins Ökosystem eingreift. Kondensstreifen können bis zu 10 Prozent des Himmels über Zentraleuropa bedecken. Nur den wenigsten ist bewusst, dass sie auch unser Klima beeinflussen.

Doch wann entstehen diese hellen Spuren? Immer dann, wenn Flugzeuge heisse, wasserdampfhaltige Abgase in die kalte, feuchte Höhenluft ausstossen. Diese kann oft kein Wasser mehr aufnehmen, deswegen kondensiert der Wasserdampf um die winzigen Abgaspartikel.

Wie Wolken bestehen die Kondensstreifen vor allem aus kleinen Wassertröpfchen – die sich in Windeseile zu Eiskristallen verwandeln. Das Problem: Tagsüber reflektieren die Eiskristalle die Sonnenstrahlen, nachts aber halten sie die Wärme, die die Erde abstrahlt, zurück – ähnlich wie Treibhausgase. So tragen sie zur Erderwärmung bei. Laut einem Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aus dem Jahr 2022 sind CO₂-Emissionen für mehr als die Hälfte der Klimawirkung der Luftfahrt verantwortlich – mehr als 35 Prozent gehen jedoch auf Kondensstreifen zurück.

Kleine Umleitung, grosser Effekt

«Wenn Flugzeuge besonders feuchte Luftschichten umfliegen könnten, liessen sich Kondensstreifen vermeiden und reduzieren», dachten sich ein paar kluge Köpfe bei Google. Doch woher sollten Pilotinnen, Piloten und Flugdienstberatende wissen, in welchen Regionen die Luftverhältnisse gerade suboptimal sind? Genau dafür haben die Ingenieurinnen und Ingenieure eine Lösung entwickelt – mithilfe von künstlicher Intelligenz. Diese kann riesige Mengen an Wetter-, Satelliten- und Flugdaten auswerten und vorhersagen, wann und wo Kondensstreifen auftreten werden. Das ist eine ideale Entscheidungsgrundlage für Pilotinnen, Piloten und Flugberatende, um die Flughöhe den Umweltbedingungen anzupassen.

Zusammen mit American Airlines hat Google diese Lösung ein halbes Jahr lang getestet. Rund 70 Testflüge orientierten sich an den KI-gestützten Prognosen – und siehe da: Es gelang, 64 Prozent der Kondensstreifen zu vermeiden und sie um 54 Prozent zu verkürzen. Die Umleitungen erhöhten zwar den Treibstoffverbrauch bei den betroffenen Flugzeugen um 2 Prozent. Wenn man aber die ganze Airline-Flotte berücksichtigt, ergibt sich nur ein 0,3 Prozent höherer Mehrverbrauch. Der Grund: Nur wenige Flüge müssen ihre Routen geringfügig anpassen.

«Unter dem Strich ergibt sich ein positiver Effekt fürs Klima», ist Max Vogler, Softwareingenieur bei Google, überzeugt. Er hält die Routenänderungen auch wirtschaftlich für sinnvoll. Laut Google lässt sich eine Tonne CO₂-Äquivalent für 5 bis 25 Dollar respektive Franken einsparen. Zum Vergleich: Ein Bericht des Bundesrates geht von Kosten zwischen 150 und 320 Franken pro reduzierte Tonne CO₂ in der Schweiz aus.

Nach erfolgreichen Tests in den USA weitet Google das Projekt nun auf Europa aus. Gemeinsam mit Eurocontrol, der Organisation für die europäische Flugsicherung, und weiteren Partnern aus der Industrie sollen die KI-Modelle verfeinert werden. In einigen Jahren könnte die Technologie weltweit Standard sein.

Mit TIM zum klimaschonendsten Flug

Nicht jeder ist ein Kapitän der Lüfte. Aber auch Passagiere können sich für einen Flug mit möglichst wenig Schadstoffemissionen entscheiden. Bei Google Flights zum Beispiel findet man unter «Emissionen» die CO₂-Äquivalente jedes Flugs. Klickt man nun auf die Funktion «nach Emissionen sortieren», wird die umweltfreundlichste Verbindung angezeigt. Die Ergebnisse sind verblüffend: Ein Direktflug von Zürich nach Miami verursacht zum Teil nur halb so viele Treibhausgase wie ein Flug mit Zwischenlandung.

Die Angaben von Google basieren auf dem Travel Impact Model, kurz TIM genannt. Es berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren – vom Flugzeugtyp über die Route bis zur Fracht an Bord – und rechnet diese auf den einzelnen Sitzplatz herunter. TIM wird bereits bei mehr als 50 Prozent der weltweiten Flugbuchungen eingesetzt. Plattformen wie Booking.com, Skyscanner, Expedia und viele andere zeigen seine Werte an. Das Modell ist breit abgestützt: Hinter jeder Änderung steht ein Gremium aus Wissenschaftlern, Mitgliedern europäischer und US-amerikanischer Luftfahrtbehörden sowie Vertretern von Fluggesellschaften. Nicht zuletzt engagiert sich auch Prinz Harry mit seiner gemeinnützigen Organisation Travalyst für TIM.

Mit den neuen Technologien kann man vielleicht den weissen Streifen am Himmel weniger oft nachschauen. Doch dafür bleibt der Traum vom Fliegen auch für die nächste Generation lebendig.