Von linearer Wirtschaft…

Eine Zeit lang haben wir in einer „Nehmen, Herstellen, Entsorgen“ Gesellschaft gelebt. Heutige Produkte haben oft eine geplante Obsoleszenz oder Wartungsunfreundlichkeit. Darüber hinaus ist es manchmal einfacher und günstiger, ein neues Ladegerät zu kaufen, statt eines reparieren zu lassen oder nach Ersatzteilen zu suchen. Linearität nutzt grosse Mengen nicht wieder herstellbarer Ressourcen und fossiler Energie, was zwar durch effizientere Nutzung und Abfallverringerung das Unvermeidliche verzögern kann, aber schlussendlich nichts ändert an der Endlichkeit der Vorräte und der Zunahme von Abfall.

…zur Kreislaufwirtschaft

Das ist allerdings nicht der Fall in allen Gesellschaften – in einigen Ländern werden Produkte wiederverwendet, repariert, neu aufbereitet und wieder genutzt bis es nicht mehr geht. Produkte werden dadurch länger im Kreislauf gehalten, wodurch Kreislaufwirtschaft entsteht. Sie wird auch in der Schweiz vermehrt zum Trend. Was sich an dem Konzept ändert, ist die Idee des Lebenszyklus eines Produktes. Das Ende ist nicht gleich das Ende, denn das Produkt kann wiederverwendet, repariert oder aufbereitet (Reuse, Repair, Remanufacture, Refurbish) oder neu verwertet (Recycle) werden. Am Ende der Lebensdauer werden die verschiedenen Wertstoffe durch Demontage und Sortieren getrennt und stofflich für die erneute Nutzung aufbereitet. Auch das Sharing-Economy Konzept spielt in der Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle durch organisiertes Teilen und eine damit verbundene deutlich bessere Auslastung technischer Produkte.

Ziel ist es, die Produkte, Komponenten, Materialien und Prozesse von der molekularen bis zur modularen Ebene zu optimieren und auf ihrem höchsten Nutzen und Wert zu erhalten. Der kontinuierliche Entwicklungszyklus schont natürliche Ressourcen, optimiert Ressourcenerträge und minimiert Systemrisiken, indem er endliche Bestände als erneuerbare Ströme verwaltet.

Für die Konsumenten bedeutet das, dass wir mehr Wahl haben, was wir mit privaten Gegenständen machen können – ein neues Smartphone kaufen oder eines, das aufbereitet war und immer noch eine Garantie hat; beim Umzug neue Kartons besorgen oder welche von Freunden oder Unternehmen mieten.

Unternehmen im Wandel

Für die Unternehmen bietet Kreislaufwirtschaft (Wirtschaft ist immer noch Teil des Begriffs!) mehrere Chancen an: Zugang zu Materialien und Netto-Materialeinsparungen, niedriger Produkt-CO₂-Fussabdruck, neue Geschäftsmodelle. Das bedeutet aber auch mehrere Änderungen wie Organisation der Rücknahmelogistik (Rücknahme der Verpackung oder benutzter Produkte) oder Umstellung der Design-Prozesse, um Produkte geeigneter zum Reparieren, Demontieren oder Verwerten zu machen. Das bedeutet Investitionen, aber dadurch entsteht eine innovativere, widerstandsfähigere und produktivere Wirtschaft.

Daten in der Kreislaufwirtschaft

Dabei spielen Daten und Technologien eine wichtige Rolle. Denn Kunden müssen wissen, wo man Ersatzteile findet und wie diese eingesetzt werden können. Aufbereiter sollen sicher sein, welche Qualität die genutzten Materialien haben und ob diese ethischen Standards erfüllen. Verwerter müssen Materialzusammensetzungen verstehen, um richtig die Produkte demontieren oder entsorgen zu können. Wie bekommt man diese Informationen zusammen?

Eine Antwort: Digitalisierung. Omnipräsente Konnektivität und innovative Technologien vermitteln zwischen Menschen, Orten, Produkten und Systemen, schaffen intelligente Vermögenswerte, smarte Produkte, Anlagen, Gebäude, Materialien und Prozesse. Unternehmen verbinden Stammdaten mit Bewegungsdaten des alltäglichen Verbraucherverhaltens, messen, wiegen und zählen – managebar ist, was nachverfolgbar ist. Sie teilen die Herstellungsdaten mit Kunden oder Verwertern, damit diese am besten nächste Phasen im Produktlebenszyklus managen können. Des Weiteren bekommen sie Daten zurück (so genanntes Feedback-to-Design), um weitere Verbesserungen in der Zukunft vorzunehmen.

Digitale Transformation mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft zu kombinieren – Produktrückgewinnung, Materialtrennung und Wiederaufbereitung – ist ein wichtiger Beitrag zur grünen Agenda. Für die Gesellschaft im Ganzen ermöglicht die Kreislaufwirtschaft Wachstum des BIP, Schaffung von Arbeitsplätzen, Reduzierung der CO₂-Emissionen, Erhalt der Wertstoffe und erhöhtes Innovationspotenzial.

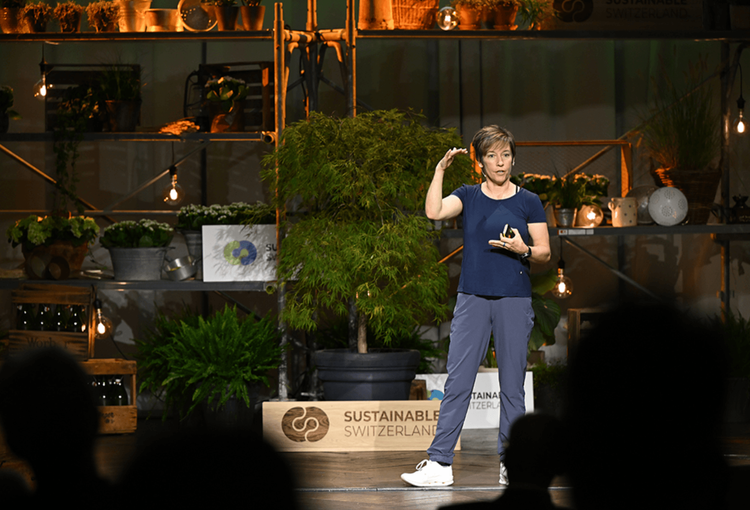

Was kann jeder von uns tun?

Es gibt zwar keinen Königsweg, allerdings existieren tausende von kleinen Aktivitäten, die jeder von uns angehen kann. An erster Stelle steht sich zu informieren. Was jeder im Alltag – sowie in der eigenen Rolle im Wirtschaftsleben und im Unternehmen – tun kann, trägt dazu bei, dass wir als Gesellschaft bewusste Entscheidungen treffen. Egal ob beim Weitergeben der alten Kinderspielzeuge an Freunde, beim Einkaufen des Sekundärmaterials für Herstellung von Elektronik oder beim Erforschen neuer Wirkstoffe, die in Zukunft Plastik ersetzen können. Dieses Bewusstsein an der Basis, unterstützt von Unternehmensstrategien und Prozessen sowie Politik und gesetzlichen Regelungen, wird gesamtheitlich zu etwas, was einem Königsweg zumindest nahe kommt.