Sie kommen in der Natur nicht vor – und sie sind doch überall. PFAS, auch Ewigkeitschemikalien genannt, sind künstlich hergestellt und für unzählige Anwendungen sehr nützlich. Doch nach Jahrzehnten der Verwendung wird immer deutlicher, dass sie auch grosse Probleme für Umwelt und Gesundheit mit sich bringen – so gross, dass sie nach Meinung vieler Wissenschafter längst schwerer wiegen als der Nutzen.

Im Schweizer Parlament werden in diesen Tagen gleich drei Motionen diskutiert, die sich um den Umgang mit PFAS drehen: Die FDP will grundsätzlich, dass der Bund sichere und nachhaltige Chemikalien gezielt fördert. Die SP fordert, PFAS nur in ungefährlichen und alternativlosen Fällen zuzulassen. Die Grünliberalen sähen gerne in vielen Bereichen einen schrittweisen Ausstieg und wie die SP einen massvollen Einsatz, wo es keine Ersatzstoffe gibt. Der Bundesrat hat alle drei Motionen abgelehnt.

Auch auf EU-Ebene wird über PFAS-Verbote diskutiert. Die Industrie wehrt sich dagegen.

Warum gibt es solche Aufregung um diese Chemikalien? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind PFAS?

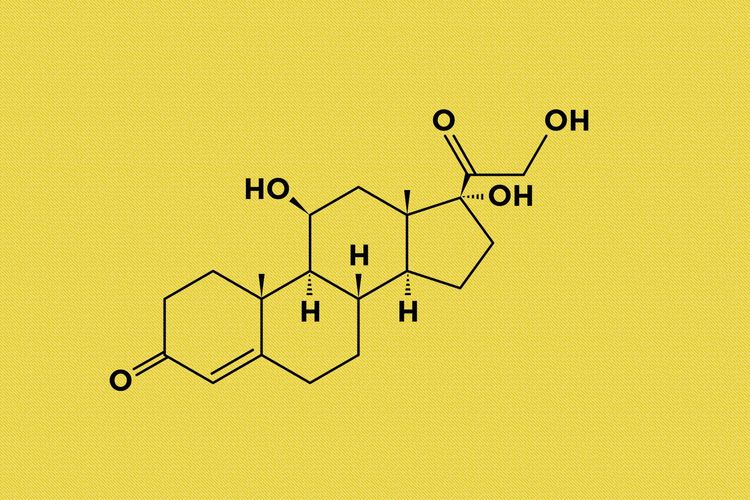

PFAS ist die Abkürzung für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen. Manchmal wird auch die Bezeichnung PFC verwendet, kurz für Per- und polyfluorierte Chemikalien. Die beiden Begriffe bedeuten dasselbe: eine Gruppe von mehreren tausend menschengemachten Substanzen mit sehr unterschiedlichen chemischen Strukturen, die jedoch alle Kohlenstoff-Fluor-Bindungen enthalten. Die ersten PFAS wurden in den 1940er Jahren entwickelt, seit den 1970er Jahren werden sie in vielen Produkten eingesetzt.

Wofür werden PFAS verwendet?

Die Kohlenstoff-Fluor-Bindungen in den Molekülen sind besonders stark und machen viele PFAS fett-, schmutz- und wasserabweisend. PFAS werden deshalb zum Beispiel in Konsumgütern wie Regenjacken, Pizzakartons, Backpapier oder antihaftbeschichtetem Kochgeschirr eingesetzt, als Flecken- und Flammschutz für Polstermöbel und Teppiche, in Feuerlöschschaum, in Medizinprodukten wie Kathetern oder Stents, in der Industrie als Dichtungs- oder Kältemittel und in der Halbleiterfertigung, zum Beispiel als Beschichtung oder Spül- oder Ätzlösung.

Warum gibt es in der Schweiz und der EU Vorstösse zu einem breitflächigen Verbot von PFAS?

Durch ihre starken Molekülbindungen sind PFAS extrem haltbar. Sie können in der Umwelt nicht abgebaut werden. Inzwischen sind sie auf dem gesamten Erdball verteilt, selbst in der Antarktis und im Blut von Tieren kommen sie vor. Sie reichern sich in der Nahrungskette an und gelangen so auch in den menschlichen Körper. In der Schweiz sind Trinkwasser und Böden und dadurch zum Beispiel auch Rindfleisch belastet. Toxikologen warnen vor negativen Folgen für die Gesundheit und sprechen sich für ein grossflächiges Verbot aus.

In der EU sind bis jetzt nur zwölf PFAS reguliert. Dazu gehören die besonders stabilen langkettigen Säuren PFOS und PFOA, deren Schädlichkeit wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ein Grossteil der im Umlauf befindlichen PFAS ist hingegen noch kaum auf die Toxizität erforscht.

Im Jahr 2023 haben fünf EU-Staaten, darunter auch Deutschland, einen Vorschlag für ein generelles Verbot dieser Stoffklasse bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht. Ein Verbot nur einzelner PFAS halten Toxikologen für nicht ausreichend, unter anderem weil sich viele PFAS in der Umwelt zu den giftigen PFOA und PFOS umbauen. Im August 2025 hat die ECHA eine aktualisierte Fassung des Vorschlags vorgelegt, die Einwände interessierter Gruppen wie etwa der Industrie enthält. Dieser wird nun in Ausschüssen beraten.

Sollte eine solche Regelung in Kraft treten, hätte das auch Auswirkungen auf die Schweiz: Um Import und Export zu ermöglichen, übernimmt die Schweiz die meisten EU-Richtlinien. In der Schweiz werden keine PFAS produziert; viele Import- und Exportgüter wären aber von einem PFAS-Verbot betroffen.

In der Schweiz gibt es Grenzwerte für einzelne PFAS im Trinkwasser und einige tierische Lebensmittel. Über weiterreichende Schritte diskutiert das Parlament.

Wie gelangen PFAS in die Umwelt?

Bei der Herstellung von PFAS können die giftigen Stoffe entweichen – das Chemieunternehmen DuPont leitete jahrzehntelang PFAS-haltige Abwässer in Flüsse in den USA. Aber auch fast überall, wo PFAS genutzt werden, gelangen sie in die Umwelt.

So sind durch Feuerlöschschaum die Böden unter gelöschten Grossbränden, Feuerwehrübungsplätzen, Flughäfen und Militärgelände belastet. Kläranlagen können PFAS nur teilweise entfernen; in der Schweiz durfte der Klärschlamm bis 2006 und in Deutschland bis heute als Dünger auf Felder ausgebracht werden. In Pestiziden können PFAS als Wirk- oder Hilfsstoffe enthalten sein, auch so gelangen sie auf die Felder. In Lebensmittelverpackungen verhindern PFAS das Durchweichen, auch bei solchen aus als nachhaltiger beworbenen Materialien wie geformten Pflanzenfasern. Diese sind oft sogar als kompostierbar gekennzeichnet, landen deshalb im Bioabfall und dann in der Umwelt. Bis vor einigen Jahren basierten auch die meisten Skiwachse auf Fluorverbindungen, die sich beim Gleiten auf dem Schnee abrieben. Und auch Funktionskleidung gibt, wenn sie nicht PFAS-frei ist, die Chemikalien beim Gebrauch an die Umwelt ab.

Auch wenn ihr Einsatz in einigen Bereichen inzwischen reguliert ist, gilt: Was in den Jahrzehnten zuvor frei geworden ist, geht nicht mehr weg. Über Luft und Wasser verbreiten sich die Chemikalien und legen dabei weite Distanzen zurück.

Dass PFAS auch in der Schweiz omnipräsent sind, darauf deutet bereits eine Analyse der Schweizer Böden durch die ZHAW hin, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde: 146 Proben aus Oberböden wurden untersucht. In allen wurden PFAS nachgewiesen.

Wie gelangen PFAS in den menschlichen Körper?

Der grösste Teil, etwa vier Fünftel, gelangt über feste Nahrung in den Körper. Da sich die PFAS nicht abbauen, kommt es zu einer Anreicherung entlang der Nahrungskette. Der Mensch, der sich am oberen Ende der Nahrungskette befindet, nimmt daher eine hohe PFAS-Konzentration auf. Besonders belastet sind tierische Lebensmittel. Weitere Quellen sind Getränke, Hausstaub und die Nutzung PFAS-haltiger Produkte.

Die Substanzen sammeln sich vor allem in proteinreichen Teilen des Körpers an, wie beispielsweise dem Blut und in gut durchbluteten Organen wie der Leber, den Nieren, aber auch in den Hoden oder im Hirn oder in der Plazenta. Auch in Muttermilch wurden sie gefunden.

Bei einem nationalen Biomonitoring in der Schweiz waren bestimmte PFAS, darunter die nachweislich schädlichen und inzwischen verbotenen Substanzen PFOS und PFOA, in allen Blutproben der Bevölkerung nachweisbar. Eigentlich hätte die Studie eine Langzeituntersuchung zu den gesundheitlichen Auswirkungen dieser und anderer Chemikalien sein sollen. Vor kurzem hat das Bundesamt für Gesundheit jedoch bekanntgegeben, dass das Projekt aus Kostengründen nicht weitergeführt werde.

Sind PFAS gesundheitsschädlich?

Pauschal lässt sich das nicht beantworten – weil niemand die Antwort kennt. Zu den meisten PFAS gibt es noch keine Studien. Die untersuchten Substanzen sind jedoch alle gesundheitsschädlich: PFOA wurde 2024 als krebserregend und PFOS als möglicherweise krebserregend beim Menschen eingestuft. Beide Stoffe werden auch für erhöhte Cholesterinwerte und Leberschädigungen verantwortlich gemacht. Bei Säuglingen können sie die Immunantwort reduzieren.

PFAS haben auch Auswirkungen auf Hormone, Nerven, Fettstoffwechsel oder das Immunsystem. Einige Substanzen gelten als fortpflanzungsgefährdend, darunter auch Trifluoressigsäure (TFA), die beim Abbau vieler anderer PFAS entsteht und in der Schweiz in 99 Prozent der Grundwasserproben nachgewiesen wurde.

Um ihre tatsächliche Aus- und Wechselwirkungen untersuchen zu können, müsste man aber Organismen auf alle PFAS untersuchen, denen sie ausgesetzt waren. Das ist praktisch unmöglich.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat 2020 den Richtwert, wie viel von vier bestimmten PFAS ein Mensch höchstens wöchentlich mit seiner Nahrung aufnehmen sollte, in Summe auf 4,4 Nanogramm pro Kilo Körpergewicht gesenkt.

In der Schweiz darf Trinkwasser bis jetzt unter anderem 0,5 Mikrogramm PFOA und 0,3 Mikrogramm PFOS pro Liter enthalten (1000 Nanogramm = 1 Mikrogramm). Gerade wird diskutiert, einen strengeren Grenzwert einzuführen. Er soll wie in der EU bei 0,1 Mikrogramm pro Liter für die Summe der Konzentrationen von zwanzig PFAS liegen.

Welche Alternativen gibt es zu PFAS?

Für Konsumprodukte wie Kleidung, Skiwachs, Bratpfannen oder Nahrungsmittelverpackungen gibt es bereits jetzt gute Alternativen, die mit mehr oder weniger grossem Aufwand im Handel zu finden sind.

Alternativen für den Einsatz in Industrie, Halbleiterfertigung und Medizintechnik sind sehr viel schwieriger zu entwickeln. Allerdings gelangen die PFAS bei diesen Anwendungen kaum in die Umwelt und können fachgerecht entsorgt werden.

Können PFAS aus der Umwelt entfernt werden?

Das ist bis jetzt kaum und auch dann nur mit grossem Aufwand an Kosten, Ressourcen und Energie möglich und in der Praxis fast nicht umsetzbar. Denn der einzige Weg, PFAS zu zerstören, ist die Mineralisierung des Fluors, zum Beispiel durch Temperaturen über 700 Grad Celsius. In Kehrichtverbrennungsanlagen ist das teilweise möglich, ohne entsprechende Vorkehrungen kann dabei jedoch das toxische TFA freigesetzt werden.

Die hohen Temperaturen setzen auch der Sanierung von PFAS-belasteten Böden Grenzen. Denn sie zerstören nicht nur die PFAS, sondern auch alles im Boden enthaltene Leben und damit seine Fruchtbarkeit. Wird der betroffene Boden abgetragen und ersetzt, muss die belastete Erde deponiert werden. Das braucht viel Platz; zudem können PFAS aus der deponierten Erde ausgewaschen werden.

Die Reinigung von Wasser ist durch Aktivkohlefilter, Ionentauscher oder Umkehrosmose möglich, allerdings entwischen kurzkettige Moleküle wie TFA diesen Methoden. Zudem werden auch wichtige Mineralstoffe aus dem Wasser entfernt. Die Filter mit den darin enthaltenen PFAS müssen fachgerecht entsorgt werden – was wie erwähnt eigene Probleme mit sich bringt.