Wie die meisten Industrieländer verfolgt die Schweiz ein ambitioniertes Ziel: Sie will ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto-Null senken. Die Aussichten sind vielversprechend. Dank mehrerer Vorteile, die zum einen auf politische Entscheidungen und zum anderen auf geografische Gegebenheiten zurückzuführen sind, befindet sich das Land in einer starken Ausgangslage. So weist die Schweiz die niedrigste Kohlenstoffintensität aller Industriestaaten auf, und die Stromerzeugung im Inland erfolgt – in Kombination mit einem wirksamen CO₂-Abgabe-Mechanismus – zum grössten Teil kohlenstofffrei, vor allem über die Nutzung von Wasserkraft. Das bisher Erreichte lässt sich an einer Zahl ablesen: Bis 2022 sank der CO₂-Ausstoss um 24 Prozent gegenüber 1990, dem Vergleichsjahr für die offiziellen Schweizer Emissionsziele, während die Wirtschaft im gleichen Zeitraum auf mehr als das Doppelte gewachsen ist. Wie die jüngst von UBS veröffentlichte Studie «Downhill climb» konstatiert, ist die Schweiz derzeit auf gutem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Gleichzeitig seien aber auch grosse Herausforderungen zu meistern. Der Transformationsprozess eröffnet hierzulande auch neue Chancen, gerade für Unternehmen, die innovative «grüne» Technologien entwickeln und auf den Markt bringen.

Balanceakt für sichere Energieversorgung

Um bei der Dekarbonisierung auf Kurs zu bleiben, ist der Studie zufolge eine stärkere Elektrifizierung erforderlich. Die Rede ist von einer Erhöhung der Stromerzeugungskapazität von heute 27 Gigawatt auf über 60 Gigawatt bis 2050. Diese Kraftanstrengung muss in der Schweiz zu einer Zeit umgesetzt werden, in der 32 Prozent der derzeitigen Erzeugungskapazität durch die Abschaltung der vier verbleibenden Kernreaktoren bis 2034 vom Netz gehen sollen. Um diese Lücke zu schliessen, wäre deshalb ein umfangreicher Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich – vor allem bei der Solarenergie. Zudem müssen die Energiespeicherkapazitäten erhöht werden um die Netzstabilität zu gewährleisten. Die Autoren der Studie halten fest: «Es wird ein schwieriger Balanceakt sein, die Elektrifizierung voranzutreiben und gleichzeitig einen stabilen Strommarkt und ein robustes Stromnetz aufrechtzuerhalten.» Es geht um die Energiesicherheit. Gefragt ist laut Studie der Bau einer grossflächigen neuen Energieinfrastruktur – zur Deckung der wachsenden Nachfrage, aber auch zur Stärkung der Unabhängigkeit von Nachbarländern.

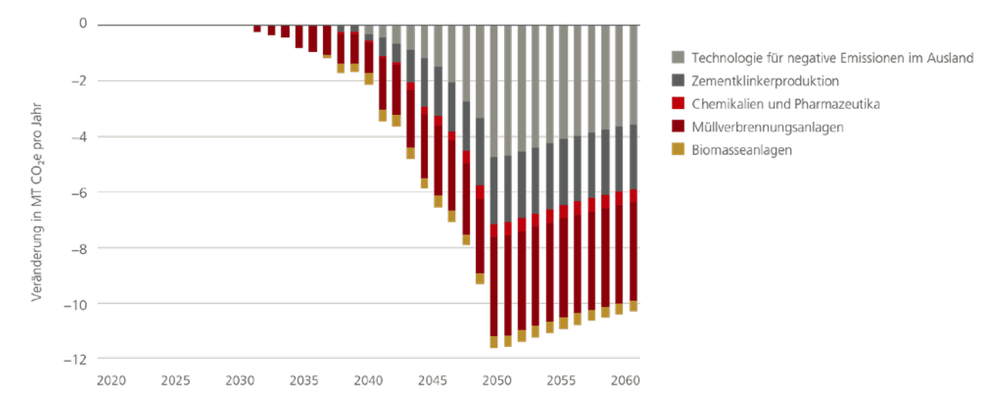

Technologische Fortschritte

Neben der Skalierung bestehender Technologien – etwa zur Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energien – erfordert der Transformationsprozess in der Schweiz auch die Einführung von aufstrebenden neuen Technologien wie Kohlenstoffabscheidung und CO₂-Entnahme, kohlenstoffarmer Zement und innovative CO₂-Filter. Dies eröffnet Unternehmen, die das Potenzial haben, in diesen Bereichen künftig führend zu sein, neue geschäftliche Chancen. «Für Sektoren, die ihre Emissionen nicht vollständig eliminieren können, werden erhebliche Kapazitäten zur Abscheidung und Speicherung von CO₂ benötigt, ungefähr im Umfang von einem Viertel der derzeitigen Schweizer Emissionen», erklärt Michael Baldinger, UBS Chief Sustainability Officer. «Dies ist eine technologische, logistische und finanzielle Herausforderung, die der Schweiz jedoch die Möglichkeit bietet, in neuen grünen Märkten eine Führungsrolle zu übernehmen.»